Se hace camino al andar

¿Cuál es la propuesta de la Universidad ante una realidad compleja y cambiante? ¿Qué habilidades se valoran en el ambiente empresario? ¿Qué caracteriza a los mejores estudiantes? Segunda parte de nuestra charla con la Lic. Andrea Bongiovanni, experta en Orientación vocacional y ocupacional.

Desde el año pasado, la orientación vocacional es política pública en nuestro país. ¿Qué implica eso?

Andrea Bongiovanni: Desde el punto de vista de los chicos y chicas que están en proceso de decidir su carrera, implica una ayuda, un apoyo, para orientarse mejor, no sólo en 5° año, sino antes también. En este sentido, la orientación vocacional no es una puerta que hay que cruzar, es, más bien, un camino que hace falta andar. Es decir, no es algo instantáneo, es un proceso, y eso supone tiempo y dedicación. De otro modo, estamos ante una ilusión mágica: estoy cursando el último año del cole, me voy de viaje de egresados, regreso, me hago un test, y listo, decido qué voy a estudiar. Eso no sirve porque, para decidir, hace falta información y hace falta, también, cierto ejercicio, cierto hábito, de elección. La realidad es que, durante el secundario, no se elige nada. En este contexto, no se le puede pedir a un test vocacional que resuelva todo: vení, hacé tal test y te damos el resultado en 48 horas.

No es un análisis de orina…

AB: Tal cual. No es algo mecánico, automático, o inmediato. Ni tampoco algo que viene de afuera, un diagnóstico externo. Hay un profesional que acompaña, que escucha y asesora, pero la decisión no es del profesional. Nuestro trabajo es orientar y facilitar el proceso de reflexión personal de quien está por iniciar una carrera, es esa persona quien finalmente decide.

Vivimos una cultura de satisfacción inmediata. ¿La universidad pone a prueba nuestra tolerancia a la frustración?

AB: Un estudio universitario o terciario implica un esfuerzo de largo aliento. En ese sentido, la persona que está acostumbrada a tener todo ya y sin esfuerzo, va a tener que adaptarse a una nueva realidad. Esto implica exigencias que, inclusive, siguen más allá de la carrera. Por ejemplo, recibirse no implica obtener, de inmediato, un buen trabajo. Cada logro supone un tiempo y una dedicación. Nada es automático.

Puede haber un abismo entre lo que imaginamos y el ejercicio profesional...

AB: Sin dudas. Y también hay miradas muy parciales, muy fragmentarias. “Quiero ser dentista porque me gusta hacer aparatos de ortodoncia”. Bueno, pero eso no es toda la carrera, ni todo el ejercicio profesional, es apenas un retazo. Conviene entonces, antes de decidirse por una carrera, conversar con diferentes profesionales que la estén ejerciendo, de modo de evitar algunas frustraciones. Porque frustraciones siempre vamos a tener, tanto durante la etapa de estudio como durante el ejercicio de la profesión. Pero algunas se remontan mejor, y otras cuestan bastante más.

¿Cómo elegiste vos tu carrera?

AB: Fue algo bastante curioso. Cuando estaba en 4° año, las chicas de 5° tenían, como materia, Orientación Vocacional. Ellas necesitaban una voluntaria para hacerle un test, y yo me ofrecí. Cuando me preguntaron qué quería hacer, respondí que me gustaba estar con chicos, con bebés, así que me imaginaba que iba a ser obstetra. Por suerte, además de hacer aquel test, fui a la facultad a averiguar y a charlar con una obstetra. ¡Y huí despavorida! Con decirte que me da impresión la sangre… Evidentemente, eso no era para mí. Me inscribí en Psicopedagogía y, en el último año de la carrera, por iniciativa propia, empecé a realizar prácticas en el Hospital Rivadavia. Mi recorrido académico y profesional no fue nada lineal, mis decisiones, mis elecciones trazaron el camino.

¿Por ejemplo?

AB: Por ejemplo: en algún momento de la carrera decidí que no quería hacer clínica psicopedagógica. Me orienté, entonces, hacia la orientación vocacional y laboral, y luego hice un posgrado en psicopedagogía laboral, lo cual me puso en contacto, con el ambiente empresario, con adultos en situación de aprendizaje dentro del trabajo. Entonces, esas decisiones personales, finalmente, son las que determinaron el rumbo de la carrera de estudio y laboral. Incluso aquellas cosas que, en su momento, parecían inconexas, desligadas incluso de la psicopedagogía, con el tiempo se acomodaron, se integraron, y revelaron su utilidad. Por ejemplo, a mí me interesó siempre el tema editorial, una cuestión que, en principio, no tiene nada que ver con lo que estudié. Pero luego, cuando edité mi libro, aquel interés, aquella curiosidad que me había llevado a investigar el asunto, fue de una enorme utilidad y se integró perfectamente con mi estudio “formal”, académico. La Universidad propone, muchas veces, conocimientos estancos, compartimentados. La realidad, sin embargo, suele ser compleja y cambiante. El universo laboral, por eso mismo, tiende a valorar lo multidisciplinario e innovador.

Digamos que no se puede esperar todo de los docentes…

AB: Sin dudas. Hay una parte del aprendizaje que es por propia iniciativa, autodidacta. La universidad brinda las condiciones para investigar y, en cierto modo, exige una auto-gestión. Gestionar uno sus propios campos de estudio, de aprendizaje, ahondar allí donde nuestro interés se despierta. Los mejores estudiantes son los que no se quedan “esperando” que el profesor les enseñe todo, sino aquellos inquietos que se elijen su propio rumbo y van en busca del conocimiento.

¿Esta perspectiva habilita, también, la posibilidad de integrar nuestro trabajo con nuestros gustos?

AB: Es posible, claro. Algunos lo consiguen y con gran éxito. Pienso en Adrián Paenza, que es matemático y periodista, y ha podido conjugar, a su modo, las dos cosas, por ejemplo, cuando hace programas de divulgación. Otros, como Diego Peretti, que es actor y siquiatra, aparentemente la tienen un poco más difícil. Sin embargo, su estudio académico seguramente es una enorme ayuda a la hora de interpretar sus personajes, como el de Guillermo Montes en el ciclo En Terapia...

En cualquier caso, es bueno que los chicos y las chicas sepan que, más temprano que tarde, todo nos sirve. Aun aquellos estudios que no se han completado: en algún momento se integran en nuestra experiencia vital. Saber eso libera de la presión (propia o de los padres) de seguir estudiando algo aunque no nos guste, del temor a equivocarnos, y de esa angustia que paraliza, porque no nos deja hacer, probar y, en definitiva, ser. Las ganas de andar tienen que ser siempre más grandes que el miedo a tropezar. ¿No? Por otro lado, nadie puede andar por nosotros, ni hay una única ruta determinada. Como decía el poeta: se hace camino al andar.

Consultas con la Lic. Andrea Bongiovanni en CEDIT y Clínica Chapelco

www.clinicachapelco.com.ar

Teléfono: 429 132

Whatsapp: +54 9 294 422-6745

Entrevista: Jorge Gorostiza

-

Becas Gregorio Álvarez: Shell aporta US$ 250 mil y confirman fecha de inscripción para 2026

06 Feb 202657156 -

Adiós al ripio en Meliquina: Arrancó el asfalto de la Ruta 63 desde Siete Lagos

06 Feb 202623582 -

Refuerzo para los barrios altos: El Municipio sumó un camión recolector 0km y estrenó la rotonda de Av. Los Lagos

06 Feb 202623109 -

Efectividad en el Parque Lanín: combatieron 21 incendios y solo se vieron afectadas 3 hectáreas

06 Feb 202623066 -

La Policía empezará a multar a quienes lleven antenas de internet en el parabrisas

06 Feb 202623036

-

Estudiar en San Martín: El IFD N°3 abre las inscripciones para sus 5 profesorados

12 Feb 2026 -

Agenda de Carnaval: Desde la Fiesta de los Jardines en la Villa hasta el color del Norte Neuquino

12 Feb 2026 -

Empleo en alza: Neuquén lidera el ranking nacional de creación de trabajo registrado

12 Feb 2026 -

Reforma Laboral: El Senado dio media sanción con apoyo neuquino y el proyecto pasa a Diputados

12 Feb 2026 -

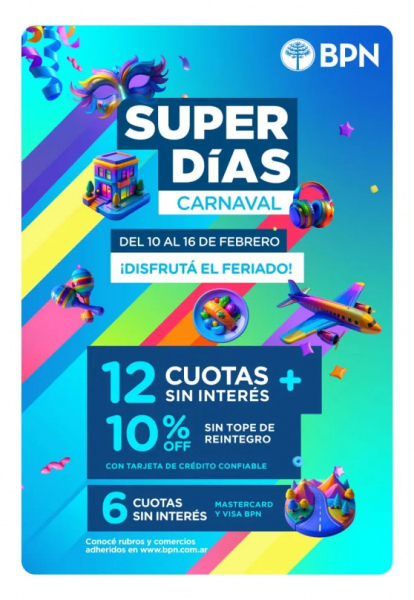

Súper Días Carnaval de BPN: 12 cuotas sin interés en comercios de Villa la Angostura y la provincia

12 Feb 2026